<세풍>-45-(2003.7.10)

‘홀로움’의 美學

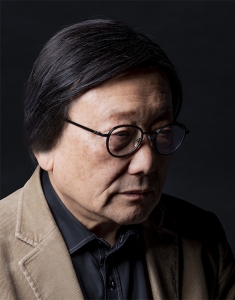

李 太 洙 <논설위원>

때로는 현실과 거리가 조금 있어 보이는 세계가 되레 현실에 풋풋한 활력을 불어넣어 주는 경우가 있다. 어지럽게 돌아가는 세상과 우울한 그림자들이 드리워진 사회에서는 오히려 청량제로서 뿐 아니라 현실을 더 깊이 들여다보게 하는 역할마저 하기 때문이다.

중진 시인 황동규(서울대 교수.영문학)의 근작 시집 ‘우연에 기댈 때도 있었다’(문학과 지성사)는 ‘홀로움’이라는 독특한 정서를 떠올리면서 은밀하게 우리의 정신을 고양시켜주는 시세계를 보여준다. 언젠가 어떤 산문에서 그는 ‘내 몸의 감각과 마음의 눈은 늘 새로운 삶을 살아 숨 쉬는 극으로 바꿀 새로운 장치들을 찾고 있다’고 쓴 적이 있다. 실제 평소에 그와 그의 시에 가까이 다가가 바라보면서 ‘그는 시를 살고 있으며, 삶이 곧 시’라는 생각을 했었다. ‘뜨거움 속의 차가움’과 ‘차가움 속의 뜨거움’을 함께 끌어안고 있는, 다시 말해 지성과 감성의 균형을 유지하고 있는 시인이라는 생각도 여러 번 했다. .

그의 이번 시편들은 분명 그런 맥락 위에 놓여 빛나고 있다. 새롭게 살아 숨쉬는 ‘외로움의 즐거움 만들기의 사랑 노래’들이라고나 할까. 외로움을 어둡고 부정적인 것으로 받아들이지 않고, 밝은 빛의 조명으로 극화시키면서 누구나 외롭다고 느끼는 순간이야말로 사실은 추억과 그리움에 잠길 수 있는 행복한 순간임을 부드러우면서도 완강하게 일깨우고 있는 것으로 읽힌다.

타계한 아버지(소설가 황순원)에 대한 추억과 그리움을 노래한 「홀로움은 환해진 외로움이니」라는 시에서는 ‘외로움’이 환해진 ‘홀로움’으로 바뀌면서 그 깨달음의 경지를 펴 보인다. 그 순간은 바로 ‘저녁 햇빛이 눈높이로 나무줄기 사이를 헤집고 스며들어/베란다가 성화(聖畵) 속처럼 환해’지는 세계로도 그려진다.

끊임없이 더 고양된 삶을 찾아 길을 나서며, 그 길 위에서 거듭나기를 열망해 온 그는 이 시집에서 ‘우연’이라는 화두를 새롭게 던지는 까닭도 어디에 있는 걸까. 지난날의 시 가운데도 사랑을 주제로 한 시가 많지만, 사랑을 새롭게 노래한 경우라면 그 요체는 무엇일까. “게처럼 꽉 물고 놓지 않으려는 마음을/게 발처럼 뚝뚝 끊어버리고/마음 없이 살고 싶다./조용히, 방금 스쳐간 구름보다도 조용히,/마음 비우고가 아니라/그냥 마음 없이 살고 싶다.”(「쨍한 사랑노래」 부분)

그렇다. 그는 바로 이런 지점에서의 사랑을 노래하고 있다. 하지만 그 단호한 사랑법은 다시 “저어새 하나 엷은 석양 물에 두 발목 담그고/무연히 서 있다./흘러온 반대편이 그래도 가야할 곳,/수평선 있는 쪽이 바다였던가?/혹 수평선도 지평선도 여느 금도 없는 곳?”(「더 쨍한 사랑노래」 부분)으로 이어진다.

상실감을 회복한 내면 풍경을 떠올리고 있는 듯한 이 시는 뚜렷한 방향감각 없이 또 다른 사랑을 찾아 나서는 모습을 보여주지만, 새로운 것이든 근원적인 것이든 사랑을 찾아 나서는 길 위에 있음은 분명해 보인다는 점에서 시사하는 바가 예사롭지 않다. 그것이 다름 아닌 ‘우연’이며, 그래서 ‘우연에 기댈 때도 있었다’는 말에 힘을 주게 됐는지도 모를 일이다.

황동규의 ‘빈 시간’은 빈 공간처럼 비어 있으면서도 공허하지 않고 충만한 시간이라는 문학평론가 오생근의 풀이는 적확해 보인다. ‘우포에 와서 빈 시간 하나를 만난다./온 나라의 산과 언덕을 오르내리며/잇달아 금을 긋는 송전탑 송전선들이 사라진 곳,/이동 전화도 이동하지 않는 곳./줄풀 마름 생이가래 가시연(蓮)이/여기저기 모여 있거나 비어 있는/그냥 70만 평,/누군가 막 꾸다 만 꿈 같다./잠자리 한 떼 오래 움직이지 않고 떠 있고/해오라기 몇 마리 정신없이 외발로 서 있다./이런 곳이 있다니!/시간이 어디 있나./돌을 던져도 시침(時針)이 보이지 않는 곳’(「우포늪」 전문) 여기에서의 시간은 보이지 않는 충만성에 놓인 시간이며, 도회적인 삶의 저편(피안)에 있는 비물질적인 무한성의 그것이라 할 수 있다. 아직도 훼손되지 않고 자연 속에 그대로 놓여 있는 영원한 생명력과 함께 숨쉬는 그 무엇의 다른 이름이며, 형이상학적인 ‘내면의 시간’이라는 유추도 가능케 한다. 그래서 그는 “휴대폰 안 터지는 곳이라면 그 어디나 살갑다”(「탁족(濯足)」 부분)고 토로하고 있는 것일까.

아무튼 이 시집은 지성파 시인의 형이상학적 추구의 높고 깊은 꿈들을 읽게 한다. 그는 상상력의 원형(原形)은 부활이며, 꿈도 부활이라고 말하고 있지만, 그 때문에 이 시인의 상상력과 꿈은 더욱 소중해 보인다. 더구나 그 부활은 ‘환해진 외로움’인 ‘홀로움’과 ‘사랑’, ‘영원한 생명력’에 연결고리를 달고 있지 않은가. 요즘과 같이 삭막한 세상에 이 같이 낮은 목소리로 은밀한 증폭력을 지닌 부드러움의 세계가 환기하는 일깨움은 우리의 정신에 내리는 단비에 다름 아니리라는 생각도 해 본다.