<세풍>-49-(2004.2.19)

영화 관객 ‘천만 명’ 시대

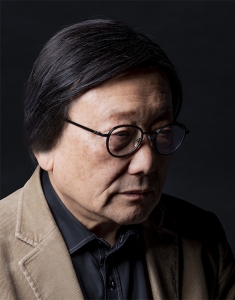

李 太 洙 <논설위원>

한국영화 ‘관객 천만명 시대’가 열리고 있다. 영화 ‘실미도’의 이 경이적인 기록은 국민 5명 중 1명 이상이 이 영화를 보고, 어린이를 빼고 나면 성인의 3분의 1 정도가 관람했다는 ‘놀라운 이야기’가 된다. 더구나 개봉되면서 인기 가도를 줄달음질치는 ‘태극기 휘날리며’는 벌써 이 흥행 기록마저 뛰어넘을 것으로 점쳐지고 있어 새로운 ‘신화’는 계속 씌어질는지 모른다.

예전엔 미처 꿈꾸지도 못했던 이 ‘신드롬’은 ‘우리 영화 점유율 50%대’와 맞물려 우리의 영상산업이 21세기 들어 고부가가치를 창출하는 ‘새 시대의 총아’로 자리매김 하면서 문화산업의 눈부신 자리에 오를 가능성이 커지고 있다는 낙관론까지 낳고 있다.

경제가 파산 상태에 빠져 있던 1999년, 한국영화 ‘쉬리’가 관객 600여 만명을 모았을 때 우리는 놀라지 않을 수 없었다. 할리우드 블록버스터에 밀려 구박만 받다가 문화의 중심으로 떠오른 한국영화의 모습은 그야말로 전인미답(全人未踏)의 ‘충격’이자 ‘감동’ 그 자체였다. 게다가 잇따라 ‘공동경비구역 JSA’가 이 꿈같은 기록을 가볍게 뛰어넘었고, ‘친구’는 관객 820여만명 동원의 돌풍을 몰고 왔었다. 1993년 ‘서편제’가 우리 영화사상 70년 만에 관객 100만명 시대를 연 사실을 떠올린다면, 지금의 흥행 바람은 가히 격세지감(隔世之感)을 한참 넘어선 ‘광풍(狂風)’이라 할 만하다.

그렇다면 도대체 무엇이 이 신화와 신드롬을 낳고 있는 것일까? 전문가들은 고급 인력이 전문화된 경영 노하우로 다각적인 홍보 전략까지 펼치면서 영화를 새로운 산업으로 키우고, 자본이 지속적으로 흘러들어 오면서 안정적인 재원 조달이 이뤄지는 데서 우선 그 원인을 찾고 있다. 게다가 한국영화가 질적인 도약을 거듭해 재미와 완성도가 높아지고, ‘실미도’나 ‘태극기 휘날리며’가 거느리고 있는 정서가 관객들에게 충분히 매력적이기 때문이라는 분석도 보태진다.

더욱 놀라운 사실은 관객층의 변화와 경제적 파급효과다. 흥행에 ‘대박’이 터지는 까닭이 젊은층 중심의 영화들과는 달리 그 윗세대들을 두루 끌어들이는 호소력에 있으며, ‘실미도’ 한 편이 경제에 미치는 파급 효과가 뉴EF소나타 3천620대를 생산하는 것과 비슷한 수준이라는 점(한국은행 분석)은 놀랍다. 특히 최근의 영화 열풍은 ‘영상세대’와 마니아들뿐 아니라 평소 극장을 찾지 않던 ‘와인세대’(사회적.개인적으로 잘 숙성된 45~64세의 기성세대)와도 함수관계가 깊은 것으로 풀이된다. ‘와인세대’가 생활의 패러다임을 바꿔 문화의 소비주체로 부상하고, 이들과 정서적 공감대가 형성되는 ‘복고적이거나 과거를 재조명하는 영화’들이 히트로 이어진다는 진단이다.

하지만 이 같은 반가운 현상에도 불구하고 ‘대박’을 터뜨리는 영화들이 다른 영화들의 설자리를 밀어내 한국영화의 균형발전에 되레 걸림돌이 되지 않을지 우려되기도 한다. 배급망을 장악하고 투자가 몰리는 대형 흥행작들은 할리우드의 블록버스터와 마찬가지로 독과점, 작품성과 쏠쏠한 재미를 담은 다른 좋은 영화들을 위협하고, 저예산의 영화들은 싹마저 잘라버릴 수도 있기 때문이다. 이미 전국 1천200여개 극장 가운데 4분의 1 이상에서 ‘하나의 흥행 영화’를 상영하므로 다양한 영화를 보고 싶어하는 관객들의 관람권을 해치는 현상을 빚고 있다고 하지 않는가.

한국영화의 이런 붐이 한 차례 유행에 그치지 않고, 진정한 발전으로 연결되려면 생각해 봐야 할 대목들이 적지 않아 보인다. 대형영화가 스크린을 독점하는 체제에서는 수준 높은 영화들이 변두리로 밀려날 가능성이 커질 수밖에 없다. 더구나 단순한 재미와 엽기적인 코드만으로는 세계 시장의 벽을 넘을 수 없을 건 뻔한 일이다.

전 제 54회 ‘베를린 국제영화제’에서 저예산 영화 ‘사마리아’로 감독상을 받은 김기덕 감독이 “한국영화계가 양적 성장은 이뤘지만 저예산 영화의 활로는 닫힌 상태”라며, “홍보를 어떻게 하나 고민했는데 이번 수상을 계기로 알릴 수 있게 돼 기쁘다”고 한 소감은 이 같은 현실을 단적으로 말해준다. 이태 전 칸 영화제와 베니스 영화제의 감독상 수상작인 ‘취화선’(임권택)과 ‘오아시스’(이창동)도 그 사정은 크게 다르지 않은 경우였다.

걱정은 또 있다. 최근의 영화 열풍이 국제통화기금 위기 때부터 불기 시작했으며, 갈수록 눈살을 찌푸리게 하는 정치 부패, 극단적인 편가르기, 개인.집단이기주의의 만연, 흔들리는 정국과 불안한 사회 분위기 등과 무관하지 않고, 더욱이 그 때문에 영화 속으로 빠져드는 사람들이 많아진 건 아닐는지…. ‘실미도’나 ‘태극기 휘날리며’를 보지 않고는 대화에 낄 수 없는 요즘 사회 분위기가 반가우면서도 우려되는 까닭이 거기에 있다면 지나친 비약이기만 할까.