<세풍>-53-(2004.7.29)

‘貞觀의 治’

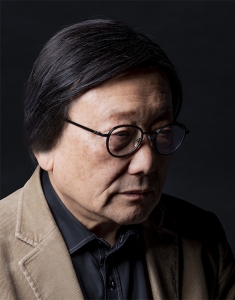

李 太 洙 <논설실장>

“천자(天子)는 사해(四海)를 집으로 삼습니다. 마땅히 동서(東西)를 구별해서는 안 됩니다. 천자는 사람들에게 편협하게 보이는 걸 경계해야 합니다.”

중국 당(唐)나라 태종 이세민(李世民)에게 신하 장행성(張行成)은 이렇게 간했다. 호족 군벌 출신인 태종이 관중인과 산동인이 맞서서 다투자 동료의식 때문에 관중인을 편들려 했을 때의 진언이다.

이 말에 크게 깨달은 태종은 “천자는 지공무사(至公無私)”라면서, 현재(賢才)들을 두루 발탁해 등용하고, 덕을 펼쳐 베푸는 정치를 했다. 공산주의 사가(史家)를 제외한 모든 후대 사람들은 그를 중국 역사상 가장 뛰어난 황제라고 칭송한 것도 바로 그런 면모 때문이었다.

중국 최고의 치세(治世)로 꼽히는 ‘정관(貞觀)의 치(治)’는 바로 그런 신하의 진언에 힘입어 이루어졌다. 지역이나 출신을 가리지 않고 인재를 사심 없이 기용해 나라를 다스렸던 그는 심지어 황위 쟁탈 때 반대파에서 자신을 죽이려 했던 전략가 위징(魏徵)을 대신(大臣)으로 삼아 일생을 의지하며 귀를 기울였다니 우리가 깊이 새겨야 할 대목이요, 귀감이 아닐 수 없다.

지금 우리는 한여름의 무더위 속에서 ‘마음의 찜통 무더위’마저 좀체 숙지지 않는 상황에서 자유롭지 못하다. 가는 곳마다 ‘살기 힘들다’는 소리들이 터져 나오고, 이 척박한 환경이 바로 재앙이요, 재난이라는 비판론마저 들리는 판이다.

급기야 많은 사람들이 최고 지도자를 탓하고, 지도자는 언론을 탓하는가 하면, 노사(勞使)는 서로 이익만 좇아가는 모습을 지켜봐야 한다. 마치 해방 공간에서와 같이 ‘보수’와 ‘진보’로 갈라진 채, 서로 목소리를 높이고 있는 점은 더더욱 우려하지 않을 수 없다.

이런 소용돌이 속에서 여당과 야당은 대립으로만 치닫는가 하면, 이따금 정부와 군(軍)의 갈등도 노출되면서 우리를 더욱 불안하게 만든다. 이 때문에 민생(民生)이나 상생(相生)은 구두선에 지나지 않을 뿐, 그야말로 ‘정쟁(政爭) 또 정쟁’이다.

높낮이에 아랑곳없이 모든 이익집단들은 ‘너 죽고 나 살자’식 이전투구이며, 지칠 대로 지친 사람들은 “어느 한 곳도 성한 데가 없다”는 한탄을 늘어놓기도 한다. 게다가 위도 아래도 “못 해먹겠다”는 아우성이고 보면, 과연 이 나라가 어디로 가고 있으며, 정체성은 무엇인지, 안개 속이나 다름없다.

특히 자기와 생각이 다르면 무조건 적(敵)으로 보는 살벌한 분위기에다 ‘보수 반동’과 ‘진보 혁신’의 편가르기는 삭막하기 그지없다. 더구나 그 잣대도 제각각이어서 더욱 어지럽다. 설사 자신의 의견과 다르다고 하더라도 상대방의 의견을 존중하는 사회 풍토 조성이 날이 갈수록 절실해지는 건 그 정도가 심해도 너무 심하기 때문이다.

설상가상으로 우리 사회의 불만과 불안이 점점 증폭돼 혼란이 가중되고 있는 형편이다. 몇 년 전부터 대량 실업과 기업들의 연쇄부도, 개인의 파산, 중산층의 붕괴, 빈부와 가치관의 양극화에다 가족 해체, 자살, 범죄 등 사회 병리가 일상화 되고 있는 느낌이다.

‘참여 정부’는 그 명칭에 걸맞게 천심(天心)을 향해 문을 활짝 열어야 할 텐데, 개성과 아집을 앞세워 밀어붙이며, 대립으로 치닫는 형국이라 해도 과언만은 아닐 것이다. 그 결과 “되는 일이 없다’는 비판이 쏟아지고, 실제 시도하는 일마다 흔들리고 있지 않은가.

이젠 더 늦기 전에 달라질 수 있어야 한다. 우리 모두가 제자리에서 스스로 반성하면서 다시 새로운 길로 나서야 한다. 먼저 책임이 무거운 자리로부터 ‘내 탓이오’라는 자성의 소리를 내고, 지도자는 천심인 민심(民心)을 저버려서는 안 될 일이다. 진언이나 고언도 당 태종처럼 겸허하게 받아들이는 넓은 가슴도 가져야 한다.

정치는 포용과 화합으로 나아가고, 사회의 갈등들을 조정하는 일이 가장 큰 덕목임은 두말할 나위가 없다. 사회 구조를 선(善)과 악(惡), 적과 동지의 게임으로 여겨서는 곤란하다. 이를 함께 포용하고 순화하면서, 대립과 갈등의 골이 더 깊어지기 전에 아우르고 치유하는 ‘지공무사’의 유연성이 요구된다. 그 길이 곧 나라가 따뜻해지는 지름길도 될 수 있지 않을는지….