그대여 깊은 밤 시를 쓰다가 문득

이태수 시집 『회화나무 그늘』에 대하여

산 가까이 거처를 옮긴 지 100여 일, 어느 늦은 저녁에 나뭇잎이 걸어오는 소리를 들었습니다. 서걱이며 꼭 슬리퍼 끄는 소리를 내며 몇 발자국 걸어와 멈춘 문 앞에서 나는 누군가를 부를 뻔했습니다. 온몸을 세우게 했던 그 발자국 소리, 글 한 줄 쓰지 못하고 보내던 날들은 바싹 말라버린 가을 저수지처럼 발자국소리를 내고도 남았겠지요. 주황과 적황을 빼고는, 불안과 우울을 빼고는 설명할 수 없었던 가을이 그렇게 가버렸습니다. 소름 돋게 했던 발자국소리는 내 가야할 길의 어디쯤서 고갈을 깨우려는 청각언어가 아니었을까요.

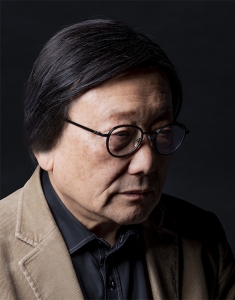

그 길, 시詩의 길은 매번 그처럼 어둡고 낯선데 그 길을 묵묵히 걸어온 지 34년, 열 번째의 시집을 낸 시인이 있습니다. 그간 언론사에 봉직하며 한 사람의 언론인으로서, 그리고 어려운 시대를 두루 거쳐 온 시인으로서 그의 삶의 궤적은 능히 문학의 한 장을 채우리라 여겨집니다. 그러한 그가 오래 몸담았던 신문사를 나오면서 비로소 자신이 가야할 길의 방향을 가늠하고 있습니다. 제도적이고 인위적인 길을 벗어나 오랜만에 한 사람의 자연인으로 서서 지나온 길을 되돌아보는 동시에 가야할 길에 대한 시적 서정을 간추리고 있는데요. 시집 『회화나무 그늘』이 그 마음결을 서늘하게 전주하고 있습니다.

시집의 제1부에선 변화된 일상에 대한 시인의 시선을 ‘길’이라는 시공간적인 주제어를 사용하여 변주하고 있습니다. ‘서른네 해나 돌리던 하나의 쳇바퀴,/ 내가 돌리던 그 바퀴에서 뛰어내’(「나의 쳇바퀴 4」)린 시인은 낯선 일상에 잠시 어리둥절하기도 합니다만, 곧 ‘하늘엔 낯선 구름, 허공의 바람소리/……/길이 끝나는 곳에서 다시 길은/시작된다’(「길이 끝난 곳에서」)고 현실을 직시하게 됩니다. 변화란 어쩔 수 없이 어떤 회한을 가져오기도 하지요. 그래서 ‘늘 가던 길이 낯설고’(「티끌 또는 이녁 바람」) 다시 ‘어디를 헤매다가 마음아,/곤죽이 되어 돌아왔니? 구겨진 길들/발목에 매단 채 봉두난발(蓬頭亂髮)/해진 옷자락으로 되돌아왔’(「유월, 이 하루」)느냐고 거듭 스스로에게 확인하고 있습니다.

그러나 무엇보다 이 시집의 백미는 제3부, 먼저 죽은 아우에게 바치는 조시인데요, 자서에서 밝히고 있듯이 이 시집은 그를 위한 헌사이기도 합니다. 신라 향가인 <제망매가>의 현대적인 해석을 가능하게 하며 그의 아우에 대한 절절한 사모는 절정을 이루는데요. 이별이란 먼저 간 이에겐 안타까움이고 살아남은 자에겐 오래도록 고통이지요. ‘여기는 눈과 비가 오는 세상’이며 ‘여기는/ 열매가 떨어지면/ 툭 하는/소리가 들리는 세상’(「하관下官」)이라 박목월의 시를 적절히 가져와 슬픔에 잇대고 있습니다. 사랑하는 아우가 간 그 길도 또한 갈잎 서걱이는 참 한적한 동네가 아닐는지요.

이전의 아홉 권의 시집에서도 꾸준히 나타나는 이태수 시인의 시의 특성은 우선 반듯한 문장구조에 있습니다. 언제나 단정한 정장 차림과 절제된 매너도 거기에서 기인하는지 모르겠습니다. 심심할 정도로 담담한 어조와 정치한 문장은 굴절과 왜곡을 일삼는 일부 현대 시들의 귀감이 될 정도인데요, 한편 독자의 상상력을 일으키는 수고로움까지 거두어 감은 좀 서운하다 할까요. 사물을 바라보는 그만의 그윽한 시선, 온기어린 감각은 34년간 언론사에 봉직하면서 문화계 안팎을 두루 껴안았던 그 만의 독특한 예술사랑일 것입니다. 그러한 그가 세속의 짐을 벗고 새로이 시작한 행보, 그가 지나는 길들이 각기 이름을 달고 푸르른 의미로 태어나는 잎잎이길 바라는 마음입니다.