일상의 회복을 바라며

-----경북신문 2021. 7. 26

코로나 팬데믹 속의 일상은 여전히 연옥 같다. 무더위가 기승을 부리는 요즘은 더욱 그렇다. 여름 휴가철이고 학생들은 방학을 했지만 집을 나서기가 쉽지 않다. 지난날 같으면 더위를 잊고 틀에 박힌 일상을 잠시라도 벗어나기 위해 바다나 산을 찾는 바캉스 때지만, 그런 여유는 ‘그림의 떡’과도 별반 다르지 은 것 같다.

어쩌면 ‘지금, 여기’에서의 나날은 ‘외딴섬’이나 ‘다람쥐가 쳇바퀴를 돌리는’ 행위에 비유될 수도 있을 것이다. 코로나 바이러스나 무더위가 기승을 부리지 않더라도 우리의 삶은 근본적으로 ‘섬’과 같고, 일상이 다람쥐의 ‘쳇바퀴’와 거리기 멀다고 할 수 없을는지 모른다. 하지만 그 정도가 문제다.

내 홀로 어쩌자는 마련도 없이/배낭 하나 달랑 메고/운주사 거쳐 유달산 지나 보길도까지/어기적어기적/세상의 끝이랴 싶던 그때가 언제던가/목숨은 마냥 서러웠다/어인 밤 기우뚱/섬 하나 지울 듯 파도는 쳐쌓는데/민박집 전등불 촉수가 낮거나 말거나/썼단 구겨버리고 다시 쓰며/밤새도록 버려지던 헛된 반성문이여 —이무열의 시 「섬」 전문

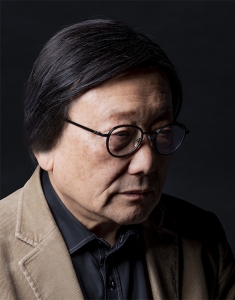

이태 전에 발표된 시지만, 이 시를 새삼 들여다보게 된 건 지금 상황이 너무나 답답하기 때문이다. 시인은 이 짧은 시에서 ‘지금, 여기’에서의 떠돌이 행각을 ‘최대공약수’로 떠올리고 있다. 연 구분 없이 열한 행으로 구성된 이 시는 몸과 마음의 행로를 압축해서 보여줄 뿐 아니라 ‘시 쓰기=삶 자체’라는 등식으로 그 떠돎과 서러움(고난), 부단한 지향과 자성의 과정을 그려 보인다.

시인은 어떻게 하겠다는 작정도 없이 홀로 길을 나서지만, 산사를 찾게 되고 바다 인근의 산을 지나 남도의 섬에 다다른다. 그 섬에서 밤을 맞으면서는 ‘섬’을 ‘나’와 ‘시’로, 다시 ‘삶=시’로 들여다보면서 반성적 자기성찰을 하게 된다. 하지만 시인의 이 길 나서기는 “어쩌자는 마련도” 없고, 어기적거리며 가는 떠돎의 연속이다. 게다가 “세상의 끝”이라는 절망이나 좌절감을 거쳤음에도 “마냥 서러”우며, 깃들어 머물게 된 곳도 밤새워 거센 파도가 치는 작은 섬일 따름이다.

그러나 그럼에도 불구하고 섬을 지울 듯 치는 파도와 민박집 전등불 촉수와는 아랑곳없이 반성문(시)을 밤새도록 쓰고 지우고 다시 쓰는 시간에 놓인다. 이 대목은 시인이 바로 그런 정황 속에 놓인 ‘섬’에 다름 아니며, 시인의 삶(시 쓰기)이 홀로 “헛된 반성문”을 썼다 버리고 쓰는 것과 다르지 않다는 무상감에서 자유롭지 않다고 하더라도 그럴 수밖에 없는 숙명이 ‘시(시인)의 길’이라는 뉘앙스를 끌어안고 있는 것으로 읽힌다.

소설 ‘25시’의 작가 게오르규는 시인을 ‘잠수함의 토끼’에 비유한 바 있듯이, 시인은 세상의 상황에 민감하며, 민감하게 느끼는 상황을 시로 빚는 사람이다. 이 시를 읽으면서 이무열 시인은 요즘 어떤 생각을 하며 지내는지 전화라도 한 번 하려다 말았다.

이행우 시인은 이런 상황에도 긍정적으로 순응하며 사는 것 같다. 그는 「오늘도 걷는다」라는 시에서 “쳇바퀴 따라/열심히 걷는다//어제 갔던 길/오늘 다시 걷는다/앵무새 소리 휘파람 불며/어제를 밀어내듯/오늘을 간다//다람쥐의 쳇바퀴”라고 쓰고 있다.

살아가는 일상은 다람쥐가 쳇바퀴를 돌리듯이 같은 일을 반복해야 하고, 언제나 ‘거기가 거기’라고 하더라도 주어진 일에 최선을 다하는 성실성을 흩트리지 않는다. 어제 갔던 길을 오늘도 걷지만 어제를 밀어내듯 오늘을 간다는 건 어제와 다른 오늘을 향해 간다는 이야기이며, 같은 것 같지만 새로운 길을 지향하는 의지를 완곡하게 내비쳐 보인다고 할 수 있다. 나아가 시인은 ‘내일로 가는 오늘’을 가려 하는 것으로 보인다.

무더위는 시간이 흐르고 날이 바뀌면 물러서게 되겠지만, 코로나 팬데믹의 끝은 언제 보일지 안타깝기 그지없다. 필자도 「입 막고 코 막고―코로나 블루 1」라는 시에서 입을 막고 코도 막은 채 살아가야 하는 현실을 “귀를 열고 눈을 떠도/보나 마나 들으나 마나일 뿐”이며, “사람과 사람은 이제/서로 못 믿어 멀어지는 사이”라고 쓴 바 있다. 어서 우리의 일상이 회복되기를 바라는 마음 간절하다.