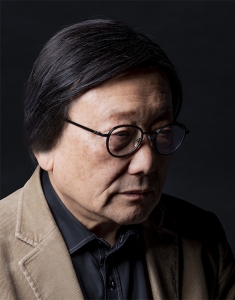

[이태수 칼럼]

조락과 소멸의 계절에

경북신문 2025. 11. 18

철학자 헤라클레이토스는 “우리가 같은 강물에 두 번 몸을 담글 수는 없다.”라고 했다. 강물은 계속 흐르므로 바라보는 순간마다 다른 물이 지나간다. 모든 사물도 마찬가지다. 자연 현상은 어느 한순간도 그전의 순간과 같지 않다.

우리의 몸도 한가지다. 몸을 이루는 세포들이 태어나고 죽기를 반복한다. 그런데도 우리는 오늘의 강물이 어제의 강물이고, 오늘의 나무가 어제의 나무이며, 오늘의 내가 어제의 나라고 생각하게 마련이다.

헤라클레이토스와는 반대로 파르메니데스는 생성과 소멸을 부정한 철학자다. 그는 “어떻게 존재자가 소멸할 수 있으며, 생겨날 수 있단 말인가? 그것이 생겨난 것이면 존재하지 않는 것이며, 그것이 앞으로 존재할 것이라면 지금은 존재하지 않는다.

이렇게 해서 생성은 사라지며, 소멸은 자취를 감춘다.”라고 했다. ‘무(無)’는 그 정의상 존재하지 않으므로 세상에 ‘무’란 없으며, 세계에는 오직 ‘유(有)’만 있고, 생성이나 소멸은 착각에 불과하다는 논리다.

이 두 철학자는 우주를 ‘존재’로 보거나 ‘생성’으로 보고 있어 대조적이며, 상호 대립하기도 한다. 더 거슬러 오르면 서양철학의 토대를 놓은 플라톤은 ‘존재의 철학자’다. 플라톤은 우주의 진정한 실체는 영원불변하는 ‘이데아의 세계’라고 보았다. 자연에서 생성과 소멸을 보더라도, 그것은 감각에 비친 환영(幻影)에 불과하다는 것이다.

조락과 소멸의 계절에 거듭남의 의미를 반추해보게 하는 손영숙 시인의 시 「부활절 아침」을 찾아 읽었다. 시각적, 청각적 효과도 염두에 둔 듯한 이 시는 품음과 비움, 소멸과 생성의 순환에 착안하면서 거듭남의 의미를 신선하게 떠올린다.

단풍이 들고 낙엽이 지는 나무들을 바라보면서 새봄에의 꿈을 벌써 꾸고 싶어지며, 영원불변하는 이데아의 세계를 동경하고 있기 때문일까.

“푸른 기와에/단청 곱게 입고/너는/누구를 품었었니//유약 곱게 입은/청자분들이/난을 비우고/아파트 담벼락에/맨몸으로 누웠다//마사토가 품었던/간지러운 뿌리의 기억 아득하고/향기로 휘감겼던 젊은 날의 그림자도/흔적이 없다//지나가던 수녀/발길 멈추고/넓은 치마로/빈 화분들 감싸들고 총총 사라진다/겨울 가고 봄이 오는 길목/성당 마당 양지쪽에/줄지어 선 그 분들/부엽토 가득 몸을 데워/민들레/할미꽃/제비꽃을 품었다//다솜이/한결이/고운이/올망졸망/주일학교 꼬맹이들/이름표도 달았다” —손영숙, 「부활절 아침」 전문

지붕의 기와가 푸르고 벽면에는 고운 단청으로 장식된 건물이 무엇을 품고 있었는지를 물으면서 출발하는 이 시는 이어서 바로 시인의 눈길이 난초를 비우고 아파트 담벼락에 놓여 있는 청자 화분으로 옮아가며, 그 집이 무엇을 품고 있었나보다는 빈 화분에 관심이 주어지고 있다.

생성보다는 소멸에 연민을 보내며, 그것도 난초가 마사토에 뿌리를 내리거나 난초 향기로 휘감겼던 때도, 그런 기억들도, 흔적마저 없어진 빈 화분에 무게중심이 실려 있다.

게다가 이 장면 묘사도 “마사토가 품었던/간지러운 뿌리의 기억 아득하고/향기로 휘감겼던 젊은 날의 그림자도/흔적이 없다”고 멋을 부리는가 하면, 현란한 수사들로 치장돼 있다. 그렇다면 이 같은 비워짐(비움)에 무게가 실리는 관심과 연민은 어디에 연유하는 걸까. 아마도 비운 뒤에야(죽어서야) 새롭게 살아나는 거듭남(부활)에 대한 기대감 때문일 것이다.

이 시는 네 번째 연에서 수녀가 넓은 치마폭으로 빈 화분을 감싸들고 가는 장면이 묘사된다. 이어 봄이 오고 있는 데다 그 다음의 두 연에서는 성당 마당 풍경이 묘사됨으로써 성스럽고 따스한 분위기가 연출된다.

하지만 시인은 그 분위기에 수녀가 옮겨온 빈 화분들에 어린이 신자들이 가꾸면서 꽃 피기를 기다리는 야생화들과 그 화분마다 이름표를 단 어린이 이름들을 짝지어 열거함으로써 새로운 생명력과 이를 향한 어린이들의 소망을 포개어 떠올린다.

부활의 의미를 새 생명을 잉태하고 있는 화분의 식물들과 그 식물들을 가꾸는 동심에서 찾으며, 부활의 기쁨을 맑고 밝고 정겨운 그 아침의 풍경을 통해 그러안는다. 민들레, 할미꽃, 제비꽃들이 피어난 화분에 다솜이, 한결이, 고운이의 이름표가 붙어있는 성당 마당 양지쪽 풍경은 맑고 밝으며 풋풋하고 성스럽기 그지없어 보인다. 마음을 그 풍경에 가져가 본다.