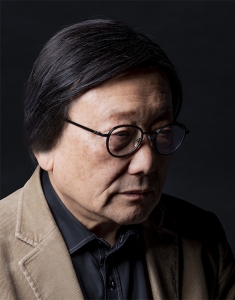

[이태수 칼럼]

카이로스의 시간

경북신문 2025. 12. 15

한 해의 끝자락에 서서 자신을 들여다보면 ‘길이 끝나는 데서 새 길이 열리듯이’ 새로운 길이 열리기를 바라는 마음 간절해진다. 그러나 현실은 언제나 기대치 밖에 있게 마련이므로 답답한 심경을 스스로 위무하듯이 현실 너머의 세계를 꿈꾸게 되는지도 모른다.

포항의 시인 김정옥의 시 ‘카이로스의 시간’이 문득 떠올라 해설을 쓰기도 했던 그의 시집 ‘친숙한 문양들’을 찾아 읽었다. 그의 이 시는 일상의 상투성에 함몰되지 않고 주관적이고 의식적인 시간을 끌어당기며 꿈꾸는 개성을 보여주며, ‘역설의 미학’을 특유의 시각으로 떠올리고 있다.

시인이 지향하는 꿈속의 시간은 ‘현실 너머의 시간’이며, 현실 속에서 꿈꾸는 ‘기회의 시간’이기도 하다. 그러므로 그가 그리스 신화에 등장하는 신 카이로스를 동경하거나 ‘하늘의 시간’으로 불리는 ‘카이로스의 시간’을 꿈꾸고 지향하는 건 자연스럽고 당연해 보인다.

사각 벽이 내미는 배가 나를 죈다//평생을 순응하며 살다가/누르지 못해 뜬금없이 치밀어 오르는 울화/염장하듯 삭인다//흰 눈은 듬성듬성 때 이른 정수리에 내리고/멀건 하늘 올려다보다 마주친 스님 얼굴/다 내려놓고 떠나신 그곳은 어떠시냐고/삼복의 땅인 여기서 안부를 묻는다//측간을 오갈 때 바지런 떨던 공벌레/정해진 방향이라도 있나 싶어 쪼그려 앉아서 보니/아직 고만고만한 그 자리/저놈도 뭐 딱히 진로가 없는 것 같다//길상사 법당 공벌레 되어/점 하나로 액자 속에 들 수 있다면/시간과 정면승부 했던 내 면벽수행은/무너질 걱정의 대들보도 없는/절 한 채 머지않아/번듯하게 지을 것이다

—김정옥의 ‘카이로스의 시간’ 전문

김정옥 시인이 마주치는 현실은 이 시에 그려지는 바와 같이, “사각 벽이 내미는 배가 나를 죈다”라고 느끼거나 “순응하며 살다가/누르지 못해 뜬금없이 치밀어 오르는 울화”에도 자유롭지 못하다. 그러나 그런 현실 속에서 ‘나’를 죄는 압박감이나 치밀어 오르는 울화를 염장하듯 삭이면서 그 현실 너머의 ‘하늘의 시간’을 끌어당겨 안으려 한다.

불안하고 전망이 불확실한데다 경계심마저 늦출 수 없는 현실의 굴레는, 시인의 감정이 이입되게 마련이겠지만, 마주치는 사물(대상)까지 마찬가지로 불안한 시선으로 들여다보게 한다. “측간을 오갈 때 바지런 떨던 공벌레/정해진 방향이라도 있나 싶어 쪼그려 앉아서 보니/아직 고만고만한 그 자리/저놈도 뭐 딱히 진로가 없는 것 같다”는 대목은 그 사실을 단적으로 시사한다.

공벌레는 끊임없이 움직이지만 지향하는 방향이 일정하게 정해져 있지 않아 진로가 없어(불확실해) 보인다는 인식에는 시인의 그런 정황이 그대로 투영(감정이입)돼 있다고 할 수 있다.

놀라서 주위를 경계할 경우 자기방어를 하려고 몸을 공처럼 둥글게 마는 공벌레가 화자의 현실 대응법과도 다르지 않다고 느끼기 때문일 것이다. 하지만 화자는 그런 현실에 함몰되지 않기 위해 정면승부를 하고 있다.

이 시에서 가장 주목되는 대목은 음습한 곳(현실의 처소)에서 사는 공벌레가 수행의 성스러운 공간인 사찰의 법당(영혼의 처소)에 들듯 시인과 공벌레를 하나로 묶어 바라본다는 점이다.

시인은 이같이 음습한 현실의 처소에서 그 초월을 꿈꾸게 하는 영혼의 처소(법당)로 자리를 바꾸어 마치 공벌레가 “점 하나로 액자 속에 들”게 되는 것과 같이 ‘하늘의 시간’에 다다를 수 있기를 소망하며 현실과 정면으로 승부하고 있다.

측간(화장실)에서 바지런을 떨던 공벌레가 법당의 액자 속에 들어 점 하나로 동작을 멈추고 고정되는 경지는 하늘의 시간에까지 다다름에 다름이 아니며, 그 영혼의 처소는 현실초월의 이상세계(천국 또는 극락)를 기구하는 공간이기도 하다.

시인은 법당에서 면벽수행을 하면서 카이로스의 시간(하늘의 시간)을 꿈꾸고 지향한다면 “무너질 걱정의 대들보”도 없는 “절 한 채(정신적 이상세계)”를 “번듯하게 지을” 수 있을 것이라는 기대감도 곡진하게 실려 있다. 그러나 이 같은 현실초월에의 꿈은 화자에게 현실이 “걱정의 대들보”가 무너질 것 같다는 절박감의 역설일 수도 있을 것이다.