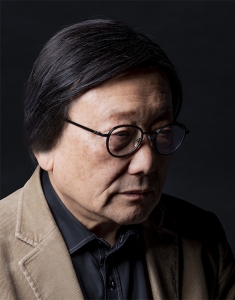

<李太洙 칼럼> 55-(2007.1.30)

이른 레임덕, 황혼의 몸부림

국민 요구․비판 비웃어서야 / 집권 겨냥 돌출 政爭 우려돼

자신의 뜻을 밀고나갈 힘이나 적(敵)들을 피할 힘이 빠진 오리가 ‘레임덕(lameduck)’이다. 이런 ‘절름발이 오리’는 다른 오리들에게 치이고 뜯기는 표적의 대상이 되기 십상이다. 엄호나 보호에서 밀려나는 처량한 신세가 되기도 한다. 임기제(任期制) 권력자의 임기

말에 일어나는 ‘권력누수(權力漏水) 현상’을 그런 오리에 빗대어 레임덕이라 한다.

임기의 끝이 보이는 권력자에겐 측근들마저 자신의 정치적 생명에 손해가 돌아올까 두려워 멀리하는가 하면, 자신의 힘을 알리기 위해서라도 그 표적을 물어뜯곤 한다. 흠결이 많을수록 그 강도(强度)는 더할 수밖에 없다. 경우에 따라서는 힘 있는 새 실력자의 편이 되고, 자신의 세력을 만들기 위해 안간힘을 쓰기도 한다.

대통령 5년 단임제 이후 우리나라 전직 대통령들은 모두 레임덕에 시달렸다. 노태우․김영삼․김대중 전 대통령은 사정과 시기가 달랐지만 예외 없이 국정(國政)을 이끌 동력과 장악력이 흔들렸다. 시기가 더 이르거나 늦었을 뿐 하나같이 권력 누수로 소속 정당을 탈당해야 했다. 정치적 상황과 민심(民心), 차기 대선(大選) 주자들의 차별화에 못이기는 척 순응했었다.

노무현 대통령은 아무래도 이미 오래 전부터 레임덕 신세인 것 같다. 힘이 빠져 말발이 제대로 서지 않는다. 소속 정당과의 관계가 말하듯이 따르는 사람들이 많지 않고, 여당의 탈당(脫黨) 국회의원들이 이어지는 추세다. 그 원인은 대통령이 레임덕을 불러들일 정도로 신뢰(信賴)를 잃고 실패를 거듭해 왔으며, 여당이 ‘타이타닉호’를 방불케 하기 때문이다.

그런데도 노 대통령은 여․야(與․野)는 물론 국민의 요구나 비판을 비웃기라도 하듯이 오히려 완강한 목소리다. 무슨 일이 어떻게 얼어날지 더욱 불안하게 만들기도 한다. 최근에 가진 몇 차례 연설이나 기자회견이 ‘또 그 소리’라는 비판이 쏟아지게 할 만큼 힘을 얻기는커녕 추락(墜落)과 악재(惡材)만 키우는 ‘거꾸로 가기 말잔치’ 같았지만 도무지 무슨 포석인지 헤아리기 어렵다.

‘차라리 아무 말을 하지 않느니 못하다’는 비판에도 노 대통령은 ‘꿀릴 게 없다’는 투로 공격을 받으면 적극 대응하겠다는 공세적(攻勢的) 태도에다 대선 겨냥의 훈수에 나서 비난을 사기도 했다. 지지율이 바닥을 치고, 여당마저 분열이 가속화되는 상황에 이르자 ‘황혼의 몸부림’으로 마지막까지 권력에 매달리는 저항(抵抗)의 모습이다.

지기 싫어하는 특유의 승부사 기질 탓인지 모르겠으나, 이젠 오직 권력만 의식하는 정치놀음보다는 민생(民生)을 돌보고 국정 운영에 대한 국민의 심판을 기다리면서 마지막 정리 작업을 하는 게 옳지 않을는지. 신뢰가 깨질 대로 깨진 상황에서 강공책(强攻策)만 쓰려는 건 어떤 분의 표현대로 ‘죽어도 좋다’는 의미 이상으로 받아들이기 어렵게 한다.

미국 등 선진국뿐 아니라 민주주의의 완성도가 떨어지는 남미(南美)에서도 임기 말의 대통령들은 대개 레임덕 상황에선 조용해지곤 했다. 국민의 여론을 개의치 않고 돌발적(突發的)인 중대발표를 하거나 권력만 지향하지는 않았다. 뿌린 씨앗들을 수확하는 데 주력하면서 마무리 작업에 최선을 다하게 마련이었다. 노 대통령은 지금이라도 다시 생각해봐야 할 대목이 아닐까 한다.

눈을 더 크게 떠보면, 우리의 정치가 진정으로 나라와 국민을 위하고 있는지 묻고 싶어진다. 노 대통령뿐 아니라 여․야 모두 집권(執權)에 혈안이며, 대선에 모든 걸 걸면서 당장의 국정 과제들과 현안(懸案)에는 큰 힘을 기울이는 것 같지 않아 하는 소리다. 대통령과 제1야당 대표, 여당과 야당의 현실 인식과 주장이 너무 달라 어지러울 지경이라면 어느 쪽이 더 틀렸든 ‘잿밥’이 최우선 지향점이라는 방증이 아닐는지….

국민은 나라가 바로 일어서길 간절히 원한다. 민생(民生)과 상생(相生), 비전과 꿈의 제시를 목말라한다. 그러나 어제의 동지마저 적이 되기도 하는 ‘철새 정치인’들의 이동과 ‘양지 좇기 이합집산’ 등 고질병이 벌써 도지는 모습이다. 대통령의 권력 누수 피하기와 그 확대를 위한 전략이 어떻게 벌어지고, 정치권의 집권을 겨냥한 돌출 정쟁(政爭)들이 어떤 진흙탕을 빚게 될지 ‘커지는 우려’가 기우(杞憂)이길 바랄 따름이다. <논설주간>